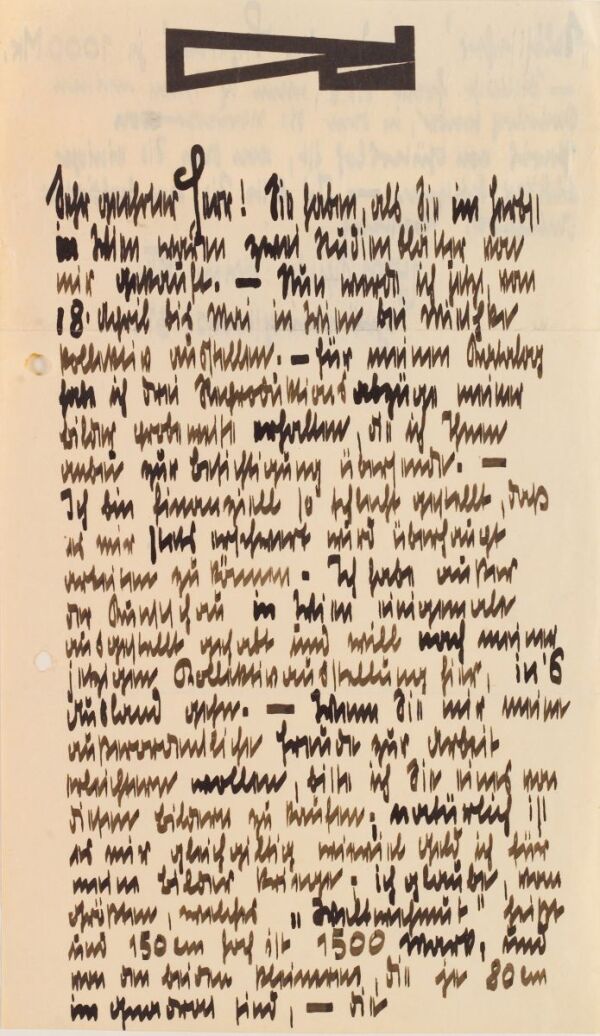

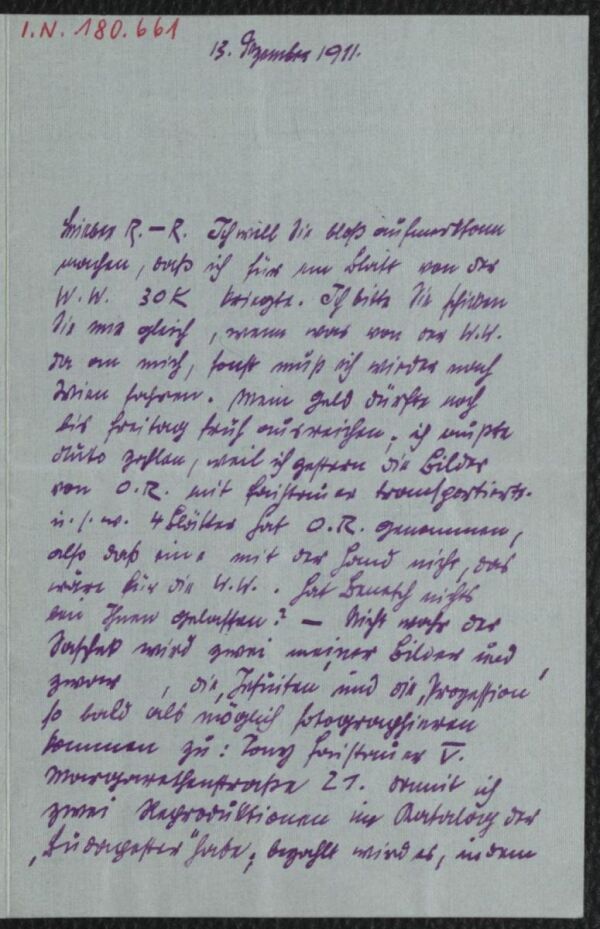

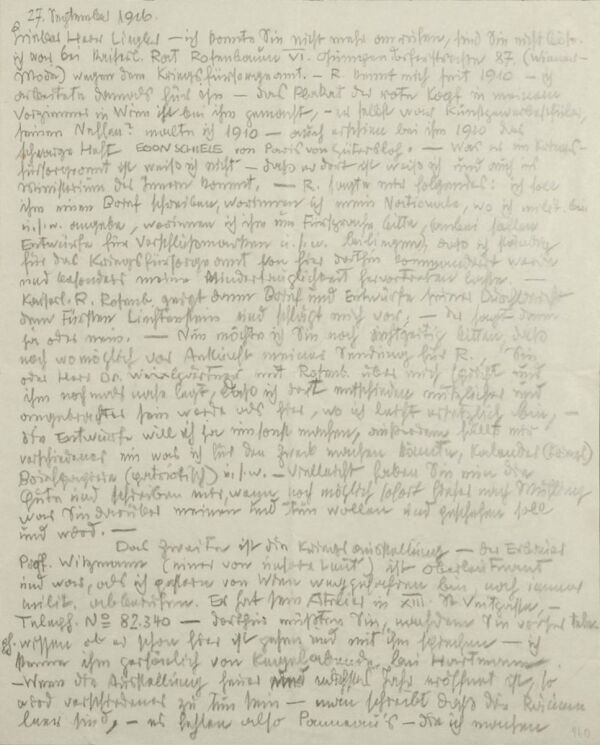

Gütersloh 1911

Albert Paris Gütersloh: „Versuch einer Vorrede“, in: Egon Schiele von Paris von Gütersloh, Wien 1911, o. S. (Ausst.-Kat. Galerie Miethke, Wien, 24.04.–04.05.1911)

Versuch einer Vorrede.

Etwas sollten wir endlich fallen lassen: den Begriff Kunst. Das unschädlichere Wort kann bleiben; weil es allein mir genügt, aus den vielen Möglichkeiten öffentlichen Anstoß zu erregen, die der sinnlichen Befriedigung mit dem Gehirn herauszurücken. Man kühle endlich einmal aus vom falschen Rausche vor Kunst. Naht euch doch nicht da mit eurem Denken und mit eurer Logik, wo ihr das Gehirn als Geschlecht funktionieren seht. Habt doch soviel Achtung vor eurem – Geschlecht, um diese Versetzung beleidigend zu finden. Man braucht nicht nach Amerika zu gehen, um Antipode zu sein. Jedes Kunstwerk vermag es billiger und besser, uns diese Clownpose des imaginären Kopfstehens zu verschaffen. Denn zu sagen wissen wir vom Kunstwerke beinahe nichts. Leute, die Gruppen stellen nach berühmten Bildern, sind seiner Urwirkung näher, als die lauten Ekstatiker, weil sie zu ahnen scheinen, daß Bilder nur Gebärden verlangen. Und wenn wir doch sprechen, sind unsere Worte nur die versetzten und zufällig tönenden Gebärden des Körpers, die man in Unkenntniß ihres Willens in der Mundhöhle zusammengedrängt hat. Irgend ein Bild entsteht, wenn die anfänglich erregte Pantomime der Einfälle beginnt in ihrem Lichte und auf dem Orte ihrer Aktion zu erstarren. Ich finde es beinahe unsittlich, da zu reden, wo schon sehr lange geschwiegen wurde. Die Luft ist an die Schwingungen meiner Stimmbänder nicht gewöhnt und reagiert falsch. Also auch das Medium zwischen Bild und mir ist einzurechnen in die Summe der Eindrücke. Ich finde es daher anmaßend die Inszene einer Verführung zu tadeln, wenn das Weib sich hingegeben hat. Ich bin im anderen Theater geladen dabeizusein, wie irgendjemandem, der angeblich im Publikum vorhanden sein soll, ein Drama begreiflich gemacht wird, nicht zu tadeln, was mir fehlt, um den Dichter groß oder klein zu nennen. Alle Kunst geht so an mir vorbei, geht eigentlich nicht mich an, sondern eine dritte, imaginäre Person, die ich nicht kenne, nur ahne. Und alles Interesse, das ich an Kunst habe, stellt sich schließlich als eine mir fremde Funktion heraus, als eine Wirkung des Abglanzes jenes Wesens, das hinter mir steht, und gänzlich im Anschaun des Künstlers, der vor mir steht, versunken ist. Laßt uns sehr leise sein. Und vielleicht in kleinen, beinahe erschrockenen Pausen denken, daß der hinter mir am Ende gar keine Person ist, sondern nur imaginär (was schon nicht mehr vorstellbar ist), und wenn ich mich jetzt so umdrehen könnte, daß dieses Es vorhanden bliebe, vielleicht der Künstler selbst ist, und eigentlich nicht er selbst, sondern er, zurück geführt, komprimiert auf sein Urwesen, reiner Einfall, plastischer Moment der Konzeption, Plazenta . . Und er, versunken in das objektivste Anschaun seiner Empfängnis . . Ich empfehle die Stille nochmals. Das Drama: Gott hat sich in Maria abgespielt. Den Kritikern zuliebe entstand das Christentum. Weil ein Gesetz der Trägheit den Künstler zwingt die Sekunde seiner Empfängnis in einer ununterbrochenen Kette von immer verschiedeneren Ornamenten, einem sich selbst zeugenden Kinemafilm nicht unähnlich, nach außen zu treiben, je näher er dem physischen Lichte seiner unnotwendigen Geburt kommt, immer mehr mit der Logik der Außendinge zu infizieren bis aus der Hand die letzte, für jenen endgültige Vorstellung des ersten Antriebs in ein zufälliges Material tropft. Ein Stoß wird mißverstanden, indem man ihn weitergibt. So sind mir die meisten Bilder nur Beweise eines schlechten Gedächtnisses, und uns dadurch reizvoll, daß wir nicht wissen, was vergessen wurde. Halb vergessen und ganz entstellt aber wurde der Einfall auf jenem berühmten Malerweg vom inneren Auge zur äußeren Hand. Ihn aus den Trümmern der Vorhandenheiten zu erraten, ihm traumsicher nachzugehen, jede Gerade zu vermeiden, in halluzinativer Überbewußtheit alle Assoziationen, die logisch aufblühen könnten, zu meiden, jeden Umweg, jede scheinbar unnütze Kurve als den schnellsten Weg zum Traumziel erkennend bis ich den schon verblaßten Abdruck des Einfalls in der höchsten Zelle des von ihm tangierten Gehirns wiederfinde: All das bedeutet mir die einzige Möglichkeit dem Künstler irgendwie von Nutzen zu sein. So müßte das abstrakte Denken ‚das nicht absolute Bild verwerfen. Aber meine Sinne, die Farben und Linien hergegeben haben, bitten, meine Wände, die die Wiesen beneiden um Blumen, bitten, meine Geliebte bittet: Bilder! Immer heißer: Bilder!! Ich rechte nicht mit Instinkten. Das Gehirn hat Unrecht, wenn es zu Ende gedacht hat. Ich gebe ihnen die Bilder von Egon Schiele. Ich gehe meinem neuen Wege gemäß, die Psyche dieses Malers entlang, und siehe, er kommt mir schon entgegen. Das erschreckt so viele. Sie wußten nicht daß sie erwartet wurden. Ich fühle, wie mein gieriges Auge die Schleier, die auch noch vor seiner Konzeption wehen, bereits zählen kann; ich begrüße ersehnter eine Landschaft, die ich ausrinnen sehe vom physischen Lichte; ich spüre wie der Atmosphärendruck von den Menschen, die in den Portraits die Stellungen einer ihnen eigentümlichen Willkür einnehmen, hinweggenommen ist wie ihr Inneres anfängt nach Außen zu steigen, sowie das Blut aus Nase und Ohren tritt auf allerhöchsten Bergen; wie eine neu antretende Flora und Fauna von ungezähmten Symbolen das entdeckte Dasein eines so Gemalten begleitet. Jemand tastet über sein Kleid und hinter seinen Fingern entsteht das Schema einer Klaviatur. Die verräterische Spur eines kaum gedachten Tuns. (Portrait des Dichters Thom). Eine Stadt, die er in der Verkürzung von oben herab sieht, nennt er die tote. Weil es jede wird, wenn man sie so ansieht. Der hinterdeutige Sinn der Vogelschau ist unbewußt erraten worden. Der Titel ist als Einfall dem Bilde, das er bezeichnet, gleichwertig. In Bildern, wie die beiden Gedachten, und in der großen Fläche der „Delirien“ hat Schiele den Weg gefunden, der ihn weit weg von seinen Anfängen führen wird, immer dichter an sich heran, bis er die schrecklichen Gäste, die die Mitternachtsseele des Künstlers plötzlich betreten, so malen wird, wie sie hereinkommen, nicht so, wie sie, verblaßt von der Gewohnheit zu langen Ansehens, fortgehen. Die Erscheinenden, die plötzlich Daseienden, die Panschreie, die schweigend steigende Blase einer furchthellen Stille, Gott, ehe er Logos wird. Dieser Art sich von der Ebene planvoller Geschehnisse loszureißen ist das „Wie“ gleichgültig. Die Form erkennt er, als eine der Furchtäußerungen aller Kultur, vom wilden Tiere zerrissen zu werden. Klar ist, warum Orpheus nicht zerfleischt wurde. Musik, strengste Form, tönendstes Gesetz. Und gar Technik, ist Atavismus in Gott. Wer hat dazu Zeit? Der Inhalt fällt durch alle Türen, an alle Fenster hallen dumpf die Schläge der Geister, die einen Menschen zitieren. Die Überfülle von Dingen, die der Geburt zuhasten, faßt das Auge allein nicht mehr. Es gilt, sie festzuhalten, zu merken, ehe sie in eine andere Produktivität fallen. Sie müssen bezwungen werden, auf welche Weise immer. Am besten durch irgendeine Art abrupter Mnemotechnik. Am nächsten liegt die Palette. Die also! Da bekommen Farben plötzlich eine Bedeutung: rot ist Funktion, blau, das Absterben einer rotierenden Bewegung, gelb, konjunktivisch, negativ, schließlich der Merkpunkt für Irrsinniges. So hat er sich Farbenstenogramme wahllos zurechtgelegt, und schleudert sie nun über die Fläche, wie einer der brennt Stück für Stück seines Gewandes von sich schleudert. „Symbolismus“ höre ich sagen. In diesem Worte wurde schon zuviel transpiriert. Man hänge es fort aus der muffigen Atmosphäre des sogenannten Sprachschatzes, und hinein in die reinste Luft. Aber vergesset trotzdem nicht, daß es zwei Fälle Künstler gibt. Solche, die mit ihrem Material, und solche, die trotz ihres Materials etwas erreichen wollen. Erschlaget nicht den Einen mit dem Andern, sondern liebet Beide. Aber der senilen Erotik kritischer Greise sollte man es endlich verbieten, hinter der sinnlichen Form eines Jungen, die auch unkeusch verstanden werden kann, nur das „Auch“ zu hören; es geht nicht mehr an, einem qualvoll erwachsenden Künstler auch noch die Pubertätsnöten seines Menschen nachzusagen; es sollte ihnen bedeutet werden, daß das Mitleid der Impotenz dem Insinuieren einer Masturbation verdammt ähnlich sieht, und daß irgend ein Künstler nicht das geeignete Objekt ist, seine Kenntnis der pathologischen Nomenklatur daran zu demonstrieren. Denn auch das Morbide, Lasterhafte, Zotige einer Figur, einer Linie, einer Geste hat neben dem Auch-Sinn noch einen Hintersinn ist Chiffre und Stenogramm, ist im Drange des Niederschreibens mit einem willkürlichen Wert belegt worden, und gibt, mit den anderen Worten zusammengelesen, einen Sinn, der weit über dem Vermuteten steht. Wer glaubt, lesen zu können, beginne rechtzeitig dieses neue Buch. Die Künstler beginnen, apokalyptisch zu reden, die Brücke zu den Laien ist morsch geworden, der Strom der Dinge tritt aus seinen Ufern. Wartet nicht bis der letzte Reflex des physischen Lichts, wie ein bronzener Leichnam, hinaustreibt in den Abend einer Psyche.

Paris von Gütersloh

Etwas sollten wir endlich fallen lassen: den Begriff Kunst. Das unschädlichere Wort kann bleiben; weil es allein mir genügt, aus den vielen Möglichkeiten öffentlichen Anstoß zu erregen, die der sinnlichen Befriedigung mit dem Gehirn herauszurücken. Man kühle endlich einmal aus vom falschen Rausche vor Kunst. Naht euch doch nicht da mit eurem Denken und mit eurer Logik, wo ihr das Gehirn als Geschlecht funktionieren seht. Habt doch soviel Achtung vor eurem – Geschlecht, um diese Versetzung beleidigend zu finden. Man braucht nicht nach Amerika zu gehen, um Antipode zu sein. Jedes Kunstwerk vermag es billiger und besser, uns diese Clownpose des imaginären Kopfstehens zu verschaffen. Denn zu sagen wissen wir vom Kunstwerke beinahe nichts. Leute, die Gruppen stellen nach berühmten Bildern, sind seiner Urwirkung näher, als die lauten Ekstatiker, weil sie zu ahnen scheinen, daß Bilder nur Gebärden verlangen. Und wenn wir doch sprechen, sind unsere Worte nur die versetzten und zufällig tönenden Gebärden des Körpers, die man in Unkenntniß ihres Willens in der Mundhöhle zusammengedrängt hat. Irgend ein Bild entsteht, wenn die anfänglich erregte Pantomime der Einfälle beginnt in ihrem Lichte und auf dem Orte ihrer Aktion zu erstarren. Ich finde es beinahe unsittlich, da zu reden, wo schon sehr lange geschwiegen wurde. Die Luft ist an die Schwingungen meiner Stimmbänder nicht gewöhnt und reagiert falsch. Also auch das Medium zwischen Bild und mir ist einzurechnen in die Summe der Eindrücke. Ich finde es daher anmaßend die Inszene einer Verführung zu tadeln, wenn das Weib sich hingegeben hat. Ich bin im anderen Theater geladen dabeizusein, wie irgendjemandem, der angeblich im Publikum vorhanden sein soll, ein Drama begreiflich gemacht wird, nicht zu tadeln, was mir fehlt, um den Dichter groß oder klein zu nennen. Alle Kunst geht so an mir vorbei, geht eigentlich nicht mich an, sondern eine dritte, imaginäre Person, die ich nicht kenne, nur ahne. Und alles Interesse, das ich an Kunst habe, stellt sich schließlich als eine mir fremde Funktion heraus, als eine Wirkung des Abglanzes jenes Wesens, das hinter mir steht, und gänzlich im Anschaun des Künstlers, der vor mir steht, versunken ist. Laßt uns sehr leise sein. Und vielleicht in kleinen, beinahe erschrockenen Pausen denken, daß der hinter mir am Ende gar keine Person ist, sondern nur imaginär (was schon nicht mehr vorstellbar ist), und wenn ich mich jetzt so umdrehen könnte, daß dieses Es vorhanden bliebe, vielleicht der Künstler selbst ist, und eigentlich nicht er selbst, sondern er, zurück geführt, komprimiert auf sein Urwesen, reiner Einfall, plastischer Moment der Konzeption, Plazenta . . Und er, versunken in das objektivste Anschaun seiner Empfängnis . . Ich empfehle die Stille nochmals. Das Drama: Gott hat sich in Maria abgespielt. Den Kritikern zuliebe entstand das Christentum. Weil ein Gesetz der Trägheit den Künstler zwingt die Sekunde seiner Empfängnis in einer ununterbrochenen Kette von immer verschiedeneren Ornamenten, einem sich selbst zeugenden Kinemafilm nicht unähnlich, nach außen zu treiben, je näher er dem physischen Lichte seiner unnotwendigen Geburt kommt, immer mehr mit der Logik der Außendinge zu infizieren bis aus der Hand die letzte, für jenen endgültige Vorstellung des ersten Antriebs in ein zufälliges Material tropft. Ein Stoß wird mißverstanden, indem man ihn weitergibt. So sind mir die meisten Bilder nur Beweise eines schlechten Gedächtnisses, und uns dadurch reizvoll, daß wir nicht wissen, was vergessen wurde. Halb vergessen und ganz entstellt aber wurde der Einfall auf jenem berühmten Malerweg vom inneren Auge zur äußeren Hand. Ihn aus den Trümmern der Vorhandenheiten zu erraten, ihm traumsicher nachzugehen, jede Gerade zu vermeiden, in halluzinativer Überbewußtheit alle Assoziationen, die logisch aufblühen könnten, zu meiden, jeden Umweg, jede scheinbar unnütze Kurve als den schnellsten Weg zum Traumziel erkennend bis ich den schon verblaßten Abdruck des Einfalls in der höchsten Zelle des von ihm tangierten Gehirns wiederfinde: All das bedeutet mir die einzige Möglichkeit dem Künstler irgendwie von Nutzen zu sein. So müßte das abstrakte Denken ‚das nicht absolute Bild verwerfen. Aber meine Sinne, die Farben und Linien hergegeben haben, bitten, meine Wände, die die Wiesen beneiden um Blumen, bitten, meine Geliebte bittet: Bilder! Immer heißer: Bilder!! Ich rechte nicht mit Instinkten. Das Gehirn hat Unrecht, wenn es zu Ende gedacht hat. Ich gebe ihnen die Bilder von Egon Schiele. Ich gehe meinem neuen Wege gemäß, die Psyche dieses Malers entlang, und siehe, er kommt mir schon entgegen. Das erschreckt so viele. Sie wußten nicht daß sie erwartet wurden. Ich fühle, wie mein gieriges Auge die Schleier, die auch noch vor seiner Konzeption wehen, bereits zählen kann; ich begrüße ersehnter eine Landschaft, die ich ausrinnen sehe vom physischen Lichte; ich spüre wie der Atmosphärendruck von den Menschen, die in den Portraits die Stellungen einer ihnen eigentümlichen Willkür einnehmen, hinweggenommen ist wie ihr Inneres anfängt nach Außen zu steigen, sowie das Blut aus Nase und Ohren tritt auf allerhöchsten Bergen; wie eine neu antretende Flora und Fauna von ungezähmten Symbolen das entdeckte Dasein eines so Gemalten begleitet. Jemand tastet über sein Kleid und hinter seinen Fingern entsteht das Schema einer Klaviatur. Die verräterische Spur eines kaum gedachten Tuns. (Portrait des Dichters Thom). Eine Stadt, die er in der Verkürzung von oben herab sieht, nennt er die tote. Weil es jede wird, wenn man sie so ansieht. Der hinterdeutige Sinn der Vogelschau ist unbewußt erraten worden. Der Titel ist als Einfall dem Bilde, das er bezeichnet, gleichwertig. In Bildern, wie die beiden Gedachten, und in der großen Fläche der „Delirien“ hat Schiele den Weg gefunden, der ihn weit weg von seinen Anfängen führen wird, immer dichter an sich heran, bis er die schrecklichen Gäste, die die Mitternachtsseele des Künstlers plötzlich betreten, so malen wird, wie sie hereinkommen, nicht so, wie sie, verblaßt von der Gewohnheit zu langen Ansehens, fortgehen. Die Erscheinenden, die plötzlich Daseienden, die Panschreie, die schweigend steigende Blase einer furchthellen Stille, Gott, ehe er Logos wird. Dieser Art sich von der Ebene planvoller Geschehnisse loszureißen ist das „Wie“ gleichgültig. Die Form erkennt er, als eine der Furchtäußerungen aller Kultur, vom wilden Tiere zerrissen zu werden. Klar ist, warum Orpheus nicht zerfleischt wurde. Musik, strengste Form, tönendstes Gesetz. Und gar Technik, ist Atavismus in Gott. Wer hat dazu Zeit? Der Inhalt fällt durch alle Türen, an alle Fenster hallen dumpf die Schläge der Geister, die einen Menschen zitieren. Die Überfülle von Dingen, die der Geburt zuhasten, faßt das Auge allein nicht mehr. Es gilt, sie festzuhalten, zu merken, ehe sie in eine andere Produktivität fallen. Sie müssen bezwungen werden, auf welche Weise immer. Am besten durch irgendeine Art abrupter Mnemotechnik. Am nächsten liegt die Palette. Die also! Da bekommen Farben plötzlich eine Bedeutung: rot ist Funktion, blau, das Absterben einer rotierenden Bewegung, gelb, konjunktivisch, negativ, schließlich der Merkpunkt für Irrsinniges. So hat er sich Farbenstenogramme wahllos zurechtgelegt, und schleudert sie nun über die Fläche, wie einer der brennt Stück für Stück seines Gewandes von sich schleudert. „Symbolismus“ höre ich sagen. In diesem Worte wurde schon zuviel transpiriert. Man hänge es fort aus der muffigen Atmosphäre des sogenannten Sprachschatzes, und hinein in die reinste Luft. Aber vergesset trotzdem nicht, daß es zwei Fälle Künstler gibt. Solche, die mit ihrem Material, und solche, die trotz ihres Materials etwas erreichen wollen. Erschlaget nicht den Einen mit dem Andern, sondern liebet Beide. Aber der senilen Erotik kritischer Greise sollte man es endlich verbieten, hinter der sinnlichen Form eines Jungen, die auch unkeusch verstanden werden kann, nur das „Auch“ zu hören; es geht nicht mehr an, einem qualvoll erwachsenden Künstler auch noch die Pubertätsnöten seines Menschen nachzusagen; es sollte ihnen bedeutet werden, daß das Mitleid der Impotenz dem Insinuieren einer Masturbation verdammt ähnlich sieht, und daß irgend ein Künstler nicht das geeignete Objekt ist, seine Kenntnis der pathologischen Nomenklatur daran zu demonstrieren. Denn auch das Morbide, Lasterhafte, Zotige einer Figur, einer Linie, einer Geste hat neben dem Auch-Sinn noch einen Hintersinn ist Chiffre und Stenogramm, ist im Drange des Niederschreibens mit einem willkürlichen Wert belegt worden, und gibt, mit den anderen Worten zusammengelesen, einen Sinn, der weit über dem Vermuteten steht. Wer glaubt, lesen zu können, beginne rechtzeitig dieses neue Buch. Die Künstler beginnen, apokalyptisch zu reden, die Brücke zu den Laien ist morsch geworden, der Strom der Dinge tritt aus seinen Ufern. Wartet nicht bis der letzte Reflex des physischen Lichts, wie ein bronzener Leichnam, hinaustreibt in den Abend einer Psyche.

Paris von Gütersloh